情報をお探しですか?

特別区人事委員会トップページ > Q&A > 経験者採用試験・選考Q&A

更新日:2026年1月9日

ここから本文です。

経験者採用試験・選考Q&A

- 各採用試験共通Q&A

- 今年度の募集職種・人数・日程等については告示日に公開する試験・選考案内をご覧ください。

受験資格・業務従事歴について(全職種共通)

Q 経験者採用試験・選考は、誰でも受験することができますか。

Q 申込みの際、業務従事歴を証明する会社発行の書類等が必要ですか。

Q 業務従事歴において、月単位、日単位の端数の取扱いはどのようになりますか。

Q 週の勤務日数が3日や4日の場合がありますが、業務従事歴に該当しますか。

Q 人材派遣会社に登録してA社に派遣され、派遣期間終了後に引き続きA社に正規雇用された場合、継続した期間とみなされますか。

Q 育児等の休業を取得した後、復職した場合の休業期間は業務従事歴に該当しますか。

Q 正社員として入社後、2年目から1年間育児休業を取得し、復帰後同社で2年間、育児短時間勤務を取得し、退職しました。業務従事歴は何年と算定することができますか。

Q NPO活動や青年海外協力隊等での活動期間は業務従事歴に該当しますか。

Q 勤務していた会社が合併により別会社となり、雇用主が変わった場合は、継続した期間とみなされますか。

Q 勤務していた会社が倒産して、勤務の証明書が提出できない場合はどのようにすればいいですか。

Q 裁量労働制で就業した場合の勤務時間の取扱いはどのようになりますか。

Q 入社時は非常勤として採用され、その後同社に常勤の正社員として採用された場合の業務従事歴はどのように算定しますか。

Q 就業規則や雇用契約書類には、1週間あたりの勤務時間数が記載されていません。どのように判断すればいいですか。

Q 同一企業で4年間契約社員として働いていますが、1年ごとの契約更新で、週あたりの勤務時間数が毎年異なります。この場合はどのように判断すればいいですか。

Q 変形労働時間制で勤務していたため、週によっては勤務時間が20時間に満たない場合がありますが、この場合は業務従事歴に該当しますか。

Q 現に特別区等の職員である人は受験できないとありますが、過去の特別区職員としての在籍期間は業務従事歴に該当しますか。

Q 1年以上の在籍期間について複数のものを通算できるとありますが、契約社員として同一企業で半年間の契約を1回更新した場合は1年の業務従事歴として算定できますか。

Q 同一期間内に複数の業務に従事していた場合、業務従事歴はどのように算定しますか。

「事務(ICT)」の試験・選考について

Q 経験や資格がなくても「事務(ICT)」の試験・選考を受験できますか。

Q IT企業でずっと事務の仕事をしてきましたが、「事務(ICT)」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 直近10年中にIT企業で経理担当として3年間勤務し、その後システムエンジニアとしてシステム設計に1年間携わりましたが、「事務(ICT)」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 必要な業務従事歴に該当しない業務はどのようなものがありますか。

Q 「事務(ICT)」のインターネット申込の際に情報系資格保有者の加点申請を忘れてしまいました。申込後に加点申請はできますか。

Q 「事務(ICT)」の加点申請はどのような資格が対象ですか。

Q 「事務(ICT)」の加点申請で加点されるのは何点ですか。

Q 加点申請の対象となる資格試験の合否結果待ちですが、申込完了後に加点申請をすることはできますか。

「技術職」の試験・選考について

Q 経験や資格がなくても「技術職(土木、建築、機械、電気)」の試験・選考を受験できますか。

Q 建設会社で、ずっと事務の仕事をしてきましたが、「建築」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 直近14年中に、建設会社で4年間土木工事の施工監理に携わりました。その後転職し、金融機関で6年間営業職として勤務した場合、2級職(主任)の「土木」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 学校等で教員として受験職種に関係する科目を教えていた期間は業務従事歴に該当しますか。

Q インターネット申込の際に職務経験論文免除の申請を忘れてしまいました。申込後に免除申請はできますか。

Q 「技術区分」の職務経験論文免除申請はどのような資格が対象ですか。

Q 職務経験論文試験が免除された場合、成績はどのような扱いになりますか。

Q 職務経験論文免除の対象となる資格試験の合否結果が申込締切後に発表されます。申込完了後に免除の申請をすることはできますか。

「福祉」の試験・選考について

Q 経験や資格がなくても「福祉」の試験・選考を受験できますか。

Q 「福祉」の試験・選考区分における「試験・選考区分に関連した業務」とは何を指しますか。

Q 「福祉」の試験・選考区分で採用された職員の主な勤務先はどこですか。

Q 幼保連携型認定こども園での業務従事歴は、「試験・選考区分に関連した業務」の従事歴に含まれますか。

Q 保育所で保育士として働きたいのですが、「福祉」の試験・選考区分を受験すればいいですか。

Q 直近10年中に、同一の社会福祉施設で相談援助業務に4年間従事しましたが、受験に必要な資格・免状を取得(登録)したのは3年前からです。1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 直近10年中に、児童指導員として4年間勤務し、現在退職している場合は、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 大学卒業後、4年前から高齢者福祉施設で生活相談員をしていますが、社会福祉士資格を取得したのは1年前です。この場合、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けていますが、直近10年中に、事務職として採用されてケースワーカーとして4年間勤務した場合に、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けていますが、直近10年中に、高齢者関係課で庶務担当として4年間勤務している場合、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

児童相談所等での経験を求める採用試験・選考(「児童福祉」「児童指導」「児童心理」)について

Q 経験や資格がなくても「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の採用試験・選考を受験できますか。

Q 「福祉」の試験・選考区分と、「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分の違いを教えてください。

Q I 類採用試験における「心理」の試験区分と、「児童心理」の試験・選考区分の違いを教えてください。

Q 「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分における、社会福祉施設等とは何を指しますか。

Q 「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分における、相談援助業務とは何を指しますか。

Q 「児童指導」の試験・選考区分における、直接処遇業務とは何を指しますか。

Q 「児童心理」における、心理に関連する業務とは何を指しますか。

Q 「福祉」「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分は、それぞれ併願できますか。

Q 「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の各試験・選考区分で採用された職員の主な職務内容はどのようなものですか。

Q 「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の各試験・選考区分で採用された職員の主な勤務先はどこですか。

Q 「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の試験・選考区分に合格して採用された場合、配属先(異動先)は児童相談所、一時保護所及び子ども家庭支援センターのみですか。

Q 「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分において、必要な資格(免許)を取得(登録)する前の期間は、業務従事歴に含みますか。

Q 「児童福祉」の採用試験・選考における「児童相談所等における業務従事歴」について、児童福祉施設とは何を指しますか。

Q 直近10年中4年間、児童養護施設において直接処遇業務を経験しました。この場合、1級職の「児童福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 保育所で保育士として直近10年中4年間勤務しました。この場合、1級職の「児童指導」の試験・選考区分を受験できますか。

Q 児童養護施設でのボランティア経験が2年間ありますが、「児童指導」の試験・選考区分における「児童相談所等における業務従事歴」に該当しますか。

Q 同一期間内に、複数の学校でスクールカウンセラーとして勤務し、心理に関する相談対応を行った経験がありますが、業務従事歴として通算できますか。

その他

Q 勤務先に受験することを知られたくないのですが、大丈夫ですか。

受験資格・業務従事歴について(全職種共通)

Q 経験者採用試験・選考は、誰でも受験することができますか。

A 業務従事歴によって、3つの採用区分に分けられており、それぞれ必要な業務従事歴や資格がある人が受験できます。

なお、業務従事歴として算定できるのは1つの事業に週20時間以上従事した経験のみです。

| 年齢(注1) | 62歳未満 | ||

|---|---|---|---|

| 採用区分 | 1級職 | 2級職(主任) | 3級職(係長級) |

|

民間企業等 (注2) |

直近10年中4年以上 ただし、満22歳に達した日の属する年度の 翌年度の4月1日以降の期間に限る。 |

直近14年中8年以上 ただし、満22歳に達した日の属する年度の 翌年度の4月1日以降の期間に限る。 |

直近18年中12年以上 ただし、満22歳に達した日の属する年度の 翌年度の4月1日以降の期間に限る。 |

(注1) 年齢は、試験・選考がある年の翌年4月1日を基準として算出します。

(注2) 業務従事歴は、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算できます。

Q 申込みの際、業務従事歴を証明する会社発行の書類等が必要ですか。

A 申込みや受験時には証明書の提出は必要ありません。最終合格後に内定先の特別区等へ提出していただきます。(必要な業務従事歴の確認ができない場合は、採用されないことがあります。)

なお、申込時には職務経歴の入力が必要です。

Q 業務従事歴において、月単位、日単位の端数の取扱いはどのようになりますか。

A 満1年以上の従事歴を合算し、1月未満の端数は切り捨てます。この場合、30日をもって1月とします。

(例)

2級職(主任):【A社】4年+【B社】3年1か月+【C社】11か月

→C社の11か月は1年に満たないため通算対象ではない

⇒7年1か月となり、受験資格なし

Q 週の勤務日数が3日や4日の場合がありますが、業務従事歴に該当しますか。

A 就業規則等に定められた正規の勤務時間が週20時間以上であれば業務従事歴に該当します。

在宅勤務についても、就業規則等に定められた勤務時間が週20時間以上であれば該当します。

A 週20時間以上の勤務形態であれば該当します。なお、1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算できます。

Q 人材派遣会社に登録してA社に派遣され、派遣期間終了後に引き続きA社に正規雇用された場合、継続した期間とみなされますか。

A 派遣期間と正規雇用期間を連続する期間とみなします。ただし、それぞれの採用区分に応じた業務従事歴が必要です。

Q 育児等の休業を取得した後、復職した場合の休業期間は業務従事歴に該当しますか。

A 育児休業や病気休職等の休業期間は、休業後に引き続き同一企業等に復職した場合に限り、業務従事歴に該当します。

Q 正社員として入社後、2年目から1年間育児休業を取得し、復帰後同社で2年間、育児短時間勤務を取得し、退職しました。業務従事歴は何年と算定することができますか。

A 4年間として算定します。

この場合、まずはじめに入社2年目の育児休業期間については、同一企業へ復職しているため、業務従事歴として算定します。(Q 育児等の休業を取得した後、復職した場合の休業期間は業務従事歴に該当しますか。参照)

次に、3年目~4年目の育児短時間勤務期間中については、就業規則等に定められた正規の勤務時間が週20時間以上であれば、業務従事歴として算定することができます。

A 受験資格における業務従事歴には該当しません。

(初任給算定においては、一定の基準により反映される場合があります。)

Q NPO活動や青年海外協力隊等での活動期間は業務従事歴に該当しますか。

A 週20時間以上当該活動に従事し、収入を得ていれば該当します。なお、企業に勤務し在籍したまま当該活動に従事した場合は、勤務先の従事期間とします。

Q 勤務していた会社が合併により別会社となり、雇用主が変わった場合は、継続した期間とみなされますか。

A 労働契約が、合併後の会社に承継されている場合は、継続した期間とみなします。

Q 勤務していた会社が倒産して、勤務の証明書が提出できない場合はどのようにすればいいですか。

A 雇用保険受給資格者証等、職歴が証明できる公的な書類を提出していただきます。

Q 裁量労働制で就業した場合の勤務時間の取扱いはどのようになりますか。

A 労使協定等の労使合意で決められたみなし労働時間が週20時間以上であれば、その従事期間は業務従事歴に該当します。

Q 入社時は非常勤として採用され、その後同社に常勤の正社員として採用された場合の業務従事歴はどのように算定しますか。

A 雇用形態を問わず週20時間以上勤務した場合は、継続した期間として算定します。

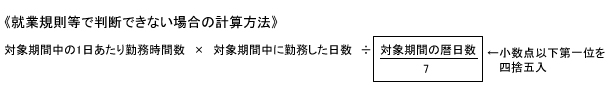

Q 就業規則や雇用契約書類には、1週間あたりの勤務時間数が記載されていません。どのように判断すればいいですか。

A 1日の始業及び終業の時刻、休日、休憩時間等についての定めから、1年を52週として下記の計算方法で1週間あたりの勤務時間数を算出します。

| (計算方法) | 1日あたり勤務時間数 × 年間勤務日数 ÷ 52週 (小数点以下第一位を四捨五入) |

|---|---|

| (例) | 1日あたり7時間45分勤務、1月あたり12日勤務の場合 7時間45分×12日×12か月÷52=21.461…時間 →小数点以下第一位を四捨五入により、21時間 ⇒1週間あたりの勤務時間が20時間以上のため、業務従事歴に該当する。 |

Q 同一企業で4年間契約社員として働いていますが、1年ごとの契約更新で、週あたりの勤務時間数が毎年異なります。この場合はどのように判断すればいいですか。

A 各雇用契約単位で業務従事歴に該当するか否か(週20時間以上か否か)を判断します。

| (例) | 1年目:週30時間…○ 2年目:週35時間…○ 3年目:週19時間…× 4年目:週29時間…○ ⇒3年目は、週20時間以上でないため業務従事歴に該当しない。 |

|---|

Q 変形労働勤務時間制で勤務していたため、週によっては勤務時間が20時間に満たない場合がありますが、この場合は業務従事歴に該当しますか。

A 就業規則等で1週間あたりの平均勤務時間数が定まっている場合は、それをもって判断します。就業規則等で判断ができない場合は、変形勤務の対象期間を通じて勤務時間が週平均20時間以上であれば業務従事歴に該当します。

(例)1年単位の変形労働時間制(対象期間1年、365日)で1日あたり7時間勤務、対象期間中の勤務日数150日の場合

(365日÷7=52.1428週→小数点以下第一位を四捨五入し、1年を52週とする。)

7時間×150日÷52=20.1923…時間→小数点以下第一位を四捨五入により、20時間

⇒対象期間(1年間)の週平均勤務時間が20時間以上のため、業務従事歴に該当する。

Q 現に特別区等の職員である人は受験できないとありますが、過去の特別区職員としての在籍期間は業務従事歴に該当しますか。

A 該当します。ただし、第1次試験・選考日の前日までの在籍期間に限ります。なお、現に特別区等の職員で、教育公務員(各特別区の「職員の職名に関する規則」に定める保育教諭の職務に従事する人を除く。)、特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員又は任期付職員(「地方公務員法」、「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」又は「地方公務員の育児休業等に関する法律」の規定に基づき採用されているものをいう。)の在籍期間は、【春試験】は試験・選考実施年度の10月31日時点まで、【秋試験】は試験・選考実施年度の3月31日時点まで算定することができます。

Q 1年以上の在籍期間について複数のものを通算できるとありますが、契約社員として同一企業で半年間の契約を1回更新した場合は1年の業務従事歴として算定できますか。

A 同一企業で1日も間をあけずに雇用関係が継続していれば、当該在籍期間を業務従事歴として算定できます。

Q 同一期間内に複数の業務に従事していた場合、業務従事歴はどのように算定しますか。

A 「週あたり20時間以上」の要件を満たす従事歴が同一期間内に複数ある場合は、そのうちの1つを業務従事歴として算定します。

「事務(ICT)」の試験・選考について

Q 経験や資格がなくても「事務(ICT)」の試験・選考を受験できますか。

A 受験できません。「事務(一般事務)」以外の試験・選考区分は、過去にその職種に関連した業務(経験)をしていないと受験資格はありません。

Q IT企業でずっと事務の仕事をしてきましたが、「事務(ICT)」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できません。「事務(ICT)」での受験資格には、当該職種に関連した業務従事歴が必要です(会社の業種ではなく、ご本人が従事していた業務で判断します。)。

Q 直近10年中にIT企業で経理担当として3年間勤務し、その後システムエンジニアとしてシステム設計に1年携わりましたが、「事務(ICT)」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できません。「事務(ICT)」での受験資格には、当該職種に関連した業務従事歴が必要です(会社の業種ではなく、ご本人が従事していた業務で判断します。)。関連した業務従事歴が必要年数なければ受験できません。

A 必要な業務従事歴として下記が該当します。

| 必要な業務従事歴 |

・企業等のシステム構築の企画・要件定義・設計 ・ICT戦略、事業部門等に対するDX・ICT活用の企画・コンサルティング(プロジェクトの進捗管理を含む) ・ネットワーク・サーバ等の構築・運用 ・サイバーセキュリティ対策 ・データベースの構築・管理・運用 |

Q 必要な業務従事歴に該当しない業務はどのようなものがありますか。

A 下記に該当する業務は必要な業務従事歴には該当しません。

|

該当しない業務 従事歴(例) |

・ICT部門の事務 ・システムの販売・営業(システム構築にも従事し、ICTの知識を持ち合わせている場合は除く) ・単なるプログラマーやシステムテスター ・Webデザイン(ホームページ作成) ・イラスト・ロゴの制作 ・WordやExcelを使用した事務 ・コールセンター・ヘルプデスク等 |

(注)申込後に業務従事歴確認のため、連絡をする場合があります。

Q 「事務(ICT)」のインターネット申込の際に情報系資格保有者の加点申請を忘れてしまいました。申込後に加点申請はできますか。

A できません。インターネット申込時に申請が無い場合は、資格を取得していても加点対象となりません。

Q 「事務(ICT)」の加点申請はどのような資格が対象ですか。

A 独立行政法人情報処理推進機構が実施する試験です(ITパスポート試験・(初級)システムアドミニストレータ試験を除く。)。詳しくは「IPA(独立行政法人情報処理推進機構)の情報処理技術者試験の資格表(PDF:288KB)」をご確認ください。

Q 「事務(ICT)」の加点申請で加点されるのは何点ですか。

A 点数が合格ライン上の場合、有利となる程度です。具体的な点数等は公表しておりません。

Q 加点申請の対象となる資格試験の合否結果待ちですが、申込完了後に加点申請をすることはできますか。

A できません。申込日時点で資格を取得している必要があります。取得見込みの人は加点対象となりません。

「技術職」の試験・選考について

Q 経験や資格がなくても「技術職(土木、建築、機械、電気)」の試験・選考を受験できますか。

A できません。「事務(一般事務)」以外の試験・選考区分は、過去にその職種に関連した業務(経験)をしていないと受験資格はありません。

| 職種 | 関係した業務(経験)の例 |

|---|---|

| 土木造園 (土木) |

道路・橋梁・公園等インフラ施設の設計・施工監理、都市計画等の企画・調査・調整等 |

| 建築 | 建築審査・構造審査・施設の改修改築設計・施工監理業務、施設営繕業務、施設管理分野、まちづくり等 |

| 機械 | 機械設備の計画・設計・施工・監督・維持管理業務等 |

| 電気 | 電気設備の計画・設計・施工・監督・維持管理業務等 |

Q 建設会社で、ずっと事務の仕事をしてきましたが、「建築」の試験・選考区分を受験できますか。

A できません。技術職(事務(一般事務)職以外)での受験資格には、当該職種に関連した業務従事歴が必要です。(会社の業種ではなく、ご本人が従事していた業務で判断します。)

Q 直近14年中に、建設会社で4年間土木工事の施工監理に携わりました。その後転職し、金融機関で6年間営業職として勤務した場合、2級職(主任)の「土木」の試験・選考区分を受験できますか。

A できません。技術職(事務(一般事務)職以外)での受験資格には、当該職種に関連する業務従事歴のみ通算します。この場合、「土木」の従事歴に通算できるのは4年のみであり、8年に満たないため受験資格がありません。

Q 学校等で教員として受験職種に関係する科目を教えていた期間は業務従事歴に該当しますか。

A 職種に関係のある知識を有し、活用していることから、業務従事歴として認めます。

Q インターネット申込の際に職務経験論文免除の申請を忘れてしまいました。申込後に免除申請はできますか。

A できません。インターネット申込時に申請がない場合は、資格を取得していても免除対象となりません。

Q 「技術区分」の職務経験論文免除申請はどのような資格が対象ですか。

A 職種によって対象となる資格が異なります。詳しくは「プレス資料」をご確認ください。

Q 職務経験論文試験が免除された場合、成績はどのような扱いになりますか。

A 職務経験論文免除者は職務経験論文の成績について、最も高く評価されたものとして扱います。

Q 職務経験論文免除の対象となる資格試験が申込締切後に発表されます。申込完了後に免除の申請をすることはできますか。

A できません。申込日時点で資格を保有している必要があります。取得見込みの人は対象となりません。

A 8月上旬頃に郵送します。詳細については、経験者採用試験・選考案内をご確認ください。

「福祉」の試験・選考について

Q 経験や資格がなくても「福祉」の試験・選考を受験できますか。

A 受験できません。受験資格の詳細については、経験者採用試験・選考案内をご確認ください。

なお、「福祉」の試験・選考区分における業務従事歴については、社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の期間が対象となります。

Q 「福祉」の試験・選考区分における「試験・選考区分に関連した業務」とは何を指しますか。

A 「社会福祉施設等」での「相談援助業務」を指します。

なお、公務職場(高齢者関係課や障害者関係課)での相談援助業務及びケースワーカー業務等についても、「試験・選考区分に関連した業務」に含みます。

A 児童福祉施設、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、精神保健福祉施設、医療機関、児童相談所、一時保護所等を指します。

A ケアマネージャー、ソーシャルワーカー、生活相談員、支援相談員、児童福祉司等の児童・高齢者・障害者等に対しての相談対応・指導に従事する業務を指します。

なお、保育所で保育士として従事した期間は直接処遇業務にあたるため、業務従事歴には含みません。

Q 「福祉」の試験・選考区分で採用された職員の主な勤務先はどこですか。

A 採用される区によって異なりますが、福祉事務所、高齢福祉課、子ども家庭支援センター、心身障害者福祉センター、児童相談所、一時保護所が主な勤務先として想定されます。

Q 幼保連携型認定こども園での業務従事歴は、「試験・選考区分に関連した業務」の従事歴に含まれますか。

A 含まれます。ただし、幼保連携型認定こども園における保育教諭としての職務経験は、保育所における保育士としての職務経験と同様に、業務従事歴に含みません。

Q 保育所で保育士として働きたいのですが、「福祉」の試験・選考区分を受験すればいいですか。

A 保育所で保育士としての仕事を希望する方は、各区で実施するII類の「福祉」の選考を受験してください。選考日、採用予定数、受験資格等については、希望する区の人事担当課へお問い合わせください。

また、当人事委員会ホームページでも各区で実施している職員採用選考情報をご覧いただけます。

Q 直近10年中に、同一の社会福祉施設で相談援助業務に4年間従事しましたが、受験に必要な資格・免状を取得(登録)したのは3年前からです。1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できません。

業務従事歴に算定できるのは、社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後に、社会福祉施設等で相談援助業務に従事した期間です。この場合、必要な資格・免状を取得(登録)してからの従事歴が4年に満たないため、受験資格がありません。

A 受験できます。

育児休業等の休業期間は、休業後に引き続き同一企業等に復職した場合に限り、業務従事歴に算定できます。この場合は、育児休業期間も含め、4年間を、試験・選考区分に関連した業務従事歴とすることができます。

A 業務従事歴として算定できるのは、社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後に、社会福祉施設等で相談援助業務に従事した期間です。ただし、児童指導員については、児童指導員の資格要件を満たす方も経験者採用試験・選考の受験資格に含めるため、児童指導員の資格要件に該当した日以降の勤務期間を業務従事歴として算定できます。児童指導員の資格要件については、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)第四十三条をご確認ください。

【例】「(第四号)学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」に該当する場合、大学卒業時点において、児童指導員の資格要件を満たすため、受験する採用区分で必要な期間分の「社会福祉施設等」での「相談援助業務」従事歴が、大学卒業以後にあれば、受験できます。

Q 直近10年中に、児童指導員として4年間勤務し、現在退職している場合は、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できます。

『Q 児童指導員資格で「福祉」の試験・選考区分を受験予定です。「社会福祉施設等」での「相談援助業務」経験はありますが、児童指導員として任用され勤務した経験はありません。児童指導員は「任用資格」であるため、任用されないと児童指導員の資格を有するとは認められないようですが、この場合、「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。』もご確認ください。

A 令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。更新制導入後(平成21年4月1日以降)から令和4年6月30日までに初めて授与された免許状(新免許状)の場合、教員免許失効後は児童指導員の資格要件に該当しなくなるため、児童指導員の資格があるとは言えません。ただし、教員免許失効までの期間において「社会福祉施設等」での「相談援助業務」に従事した期間は、業務従事歴として算定することができます(『Q 教員免許を取得したうえで、直近10年中に、児童指導員として児童養護施設にて2年間勤務していましたが、勤務2年目の3月31日で教員免許の有効期限が切れ、更新しなかったため免許が失効していました。しかし、社会福祉士の資格を勤務2年目の2月1日に取得し、引き続き同施設にて2年間勤務していました。この場合、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。』参照)。

なお、更新制導入前(平成21年3月31日以前)に初めて授与された免許状(旧免許状)の場合には、引き続き有効期限が定められないため、教員免許取得後における「社会福祉施設等」での「相談援助業務」に従事した期間は、すべて業務従事歴に通算することができます。また、令和4年7月1日以降に授与された教員免許状には有効期限が定められていません。

A 受験できます。

同一企業等での業務従事歴であれば、異なる資格での業務従事歴を足し合わせることができます。

また、教員免許失効までの期間における「社会福祉施設等」での「相談援助業務」に従事した期間は、業務従事歴とすることができます。なお、令和4年7月1日から教員免許更新制は発展的に解消されました。

A 児童館での業務内容が相談援助業務である場合は、受験できます。

業務従事歴については1年以上の期間について、複数の民間企業等での経験を通算できるため、児童指導員として勤務した4年間と社会福祉士として勤務した4年間を合算して、2級職(主任)の受験に必要な8年間の業務従事歴を満たすことができます。

Q 大学卒業後、4年前から高齢者福祉施設で生活相談員をしていますが、社会福祉士資格を取得したのは1年前です。この場合、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

A 社会福祉士として勤務した期間は1年間であるため、原則として受験できません。

ただし、児童指導員の資格要件(児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)第四十三条参照)を満たす方は、児童指導員の資格を有するとみなすため、児童指導員の資格要件に該当した日以降の勤務期間を業務従事歴に算定することができます。

【例】「(第四号)学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」に該当する場合、大学卒業時点において、児童指導員の資格要件を満たすため、大学卒業後の「社会福祉施設等」での「相談援助業務」に従事した期間を業務従事歴として算定することができます。

A 受験できます。

同一の雇用主の元での継続した期間における、試験・選考区分に関連した業務従事歴が通算の対象となります。上記のケースの場合には、児童館で従事した計4年間が試験・選考区分に関連した業務従事歴に算定できます。

A 受験できません。

業務従事歴に算定できるのは、社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後に、社会福祉施設等で相談援助業務に従事した期間です。この場合、福祉職の業務従事歴に通算できるのは7年のみであり、8年に満たないため受験資格がありません。

Q 保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けていますが、直近10年中に、事務職として採用されてケースワーカーとして4年間勤務した場合に、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できます。

事務職として採用された場合でも、社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後に、社会福祉施設等で相談援助業務に従事した期間は、業務従事歴に算定できます。

Q 保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けていますが、直近10年中に、高齢者関係課で庶務担当として4年間勤務している場合、1級職の「福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できません。

社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後に社会福祉施設等で従事した期間であっても、業務従事歴に算定できるのは、当該試験・選考区分に関連した業務(相談援助業務)についてのみです。

児童相談所等での経験を求める採用試験・選考(「児童福祉」「児童指導」「児童心理」)について

Q 経験や資格がなくても「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の採用試験・選考を受験できますか。

A 受験できません。「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の試験・選考区分については、下記の受験資格に該当する方が受験できます。

| 1級職 | 児童福祉 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近10年中4年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が2年以上ある人 |

社会福祉士若しくは児童指導員の資格を有する人又は保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人 |

|---|---|---|---|---|

| 児童指導 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近10年中4年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が2年以上ある人 | 社会福祉士若しくは児童指導員の資格を有する人又は保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人 | |

| 児童心理 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近10年中4年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が2年以上ある人 | 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)の心理学科を卒業した人又はこれに相当する人 | |

| 2級職 (主任) |

児童福祉 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近14年中8年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が3年以上ある人 | 社会福祉士若しくは児童指導員の資格を有する人又は保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人 |

| 児童指導 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近14年中8年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が3年以上ある人 | 社会福祉士若しくは児童指導員の資格を有する人又は保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人 | |

| 児童心理 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近14年中8年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が3年以上ある人 | 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)の心理学科を卒業した人又はこれに相当する人 | |

| 3級職 (係長級) |

児童福祉 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近18年中12年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が5年以上ある人 | 社会福祉士若しくは児童指導員の資格を有する人又は保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人 |

| 児童指導 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近18年中12年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が5年以上ある人 | 社会福祉士若しくは児童指導員の資格を有する人又は保育士となる資格を有し都道府県知事の登録を受けている人 | |

| 児童心理 | 国籍を問わず、昭和40年4月2日以降に生まれた人 | 民間企業等における当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が直近18年中12年以上ある人で、そのうち、児童相談所等での業務従事歴(※別表2)が5年以上ある人 | 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)の心理学科を卒業した人又はこれに相当する人 |

※別表1 当該職種に関連した業務従事歴

| 試験・選考区分 | 当該職種に関連した業務従事歴 |

|---|---|

| 児童福祉 | 社会福祉施設等での相談援助業務 |

| 児童指導 | 社会福祉施設等での相談援助業務又は直接処遇業務 |

| 児童心理 | 心理に関連する業務 |

※別表2 児童相談所等での業務従事歴

| 試験・選考区分 | 児童相談所等での業務従事歴 |

|---|---|

| 児童福祉 | 児童相談所(一時保護所を含む。)又は児童福祉施設における相談援助業務 |

| 児童指導 | 児童相談所の一時保護所、児童養護施設又は児童自立支援施設における直接処遇業務 |

| 児童心理 | 児童相談所(一時保護所を含む。)等の福祉、医療、司法又は教育に関する機関や施設における心理判定、心理療法又はカウンセリングの業務 |

(注1)業務従事歴について

- 会社員又は自営業者等として、1つの事業に週20時間以上従事した経験とします。

- 1年以上の期間について、複数のものを通算することができます。

- 満22歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以降の期間に限ります。

- 「児童福祉」「児童指導」は、社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後における、当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が必要です。

- 「児童心理」は、大学において心理学科を卒業した後若しくはこれに類する学科・専攻・コース等を卒業した後又は大学院において心理学を専攻する課程若しくはこれに類する課程を修了した後における、当該職種に関連した業務従事歴(※別表1)が必要です。

(注2)「児童福祉」の当該職種に関連した業務従事歴に、保育所における保育士としての職務経験は含みません。

(注3)「児童心理」の経歴・資格・免許欄の「これに相当する人」は、大学において心理学科に類する学科・専攻・コース等を卒業した人又は大学院において心理学を専攻する課程若しくはこれに類する課程を修了した人を指します。

(注4)受験資格については、経験者採用試験・選考案内で、詳細を確認してください。

Q 「福祉」の試験・選考区分と、「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分の違いを教えてください。

A 採用時に想定される主な職務内容や、受験資格、試験・選考内容等が異なります。ただし、いずれの試験・選考区分も福祉職として採用されます。採用後の人事異動によっては、「福祉」の試験・選考区分で採用された人が「児童福祉」「児童指導」の主な職務内容に従事することや、「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分で採用された人が「福祉」の主な職務内容に従事する可能性もあります。

Q I 類採用試験における「心理」の試験区分と、「児童心理」の試験・選考区分の違いを教えてください。

A 採用時に想定される主な職務内容や、受験資格、試験・選考内容等が異なります。ただし、いずれの試験・選考区分も心理職として採用されます。採用後の人事異動によっては、I 類採用試験における「心理」の試験区分で採用された人が「児童心理」の主な職務内容に従事することや、「児童心理」の試験・選考区分で採用された人が、I 類採用試験における「心理」の主な職務内容に従事する可能性もあります。

Q 「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分における、社会福祉施設等とは何を指しますか。

A 児童福祉施設、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、精神保健福祉施設、医療機関、児童相談所、一時保護所等を指します。

Q 「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分における、相談援助業務とは何を指しますか。

A ケアマネージャー、ソーシャルワーカー、生活相談員、支援相談員、児童福祉司等の児童・高齢者・障害者等に対しての相談対応・指導に従事する業務を指します。

なお、「児童福祉」の試験・選考区分については、保育所で保育士として従事した期間は、業務従事歴には含みません。

Q 「児童指導」の試験・選考区分における、直接処遇業務とは何を指しますか。

A 保育士、児童指導員、児童自立支援専門員、介護福祉士等の、保育・指導・介護・看護等に従事する業務を指します。

Q 「児童心理」における、心理に関連する業務とは何を指しますか。

A 児童心理司、臨床心理士、公認心理師、スクールカウンセラー等の、心理に関する相談対応・指導等に従事する業務を指します。

Q 「福祉」「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分は、それぞれ併願できますか。

A すべての採用区分、試験・選考区分において、重複して申し込むことはできません。重複申込みがあった場合は、採用区分、試験・選考区分に関わらず、受信の早いもののみ受理します。いかなる理由においても申込み後の変更はできませんので、ご注意ください。

Q 「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の各試験・選考区分で採用された職員の主な職務内容はどのようなものですか。

A 「児童福祉」の主な職務内容は「児童の福祉に関する相談対応、児童・保護者・関係者等への支援・指導等」、「児童指導」の主な職務内容は「一時保護している児童の生活指導・学習指導・行動観察・行動診断等」、「児童心理」の主な職務内容は「児童・保護者等に対する心理診断・心理療法・カウンセリング等」です。

なお、配属先や職務内容により、交替制勤務や夜間勤務の可能性があります。

Q 「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の各試験・選考区分で採用された職員の主な勤務先はどこですか。

A 採用される区によって異なりますが、児童相談所、一時保護所及び子ども家庭支援センターを主な勤務先として想定しています。

Q 「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の試験・選考区分に合格して採用された場合、配属先(異動先)は児童相談所、一時保護所及び子ども家庭支援センターのみですか。

A 配属(異動)先は原則として、児童相談所、一時保護所及び子ども家庭支援センターですが、各区の状況により、福祉事務所や高齢福祉課、心身障害者福祉センター等に配属(異動)となる可能性があります。

なお、『Q「福祉」の試験・選考区分と、「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分の違いを教えてください。』及び『Q I 類採用試験における「心理」の試験区分と、「児童心理」の試験・選考区分の違いを教えてください。』もご確認ください。

A 受験できます。1年以上の業務従事歴について通算が可能です。

なお、1級職については、必要な業務従事歴のうち、児童相談所等における業務従事歴が2年以上必要です。

※2級職(主任)の場合は3年以上、3級職(係長級)の場合は5年以上

Q 「児童福祉」「児童指導」の試験・選考区分において、必要な資格(免許)を取得(登録)する前の期間は、業務従事歴に含みますか。

A 業務従事歴として算定可能なのは、「社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の期間」です。そのため、これらの資格(免許)取得(登録)以前に従事していた期間は、業務従事歴に含みません。

ただし、児童指導員については、児童指導員として任用された経験が無くても、児童指導員となる資格要件を満たした日以降の勤務期間を業務従事歴として算定することができます(資格要件の詳細については、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)第四十三条をご確認ください。)。

なお、児童指導員となる資格要件を満たす場合のケース例については、『Q○○大学社会福祉学部社会福祉学科を卒業後、直近10年中に、高齢者福祉施設において生活相談員として2年間勤務しました。その後、社会福祉士の資格を取得し、児童相談所において相談援助業務を2年間経験しました。直近10年中、4年以上の業務従事歴がありますが、社会福祉士の資格を取得したのは高齢者福祉施設を退職した後です。この場合、1級職の「児童福祉」の試験・選考区分を受験できますか。』をご確認ください。

A 受験できます。業務従事歴として算定可能なのは、「社会福祉士若しくは児童指導員の資格を取得した後又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けた後の期間」です。そのため、これらの資格(免許)取得(登録)以前に従事していた期間は、業務従事歴に含みません。ただし、児童指導員については、児童指導員として任用された経験が無くても、児童指導員となる資格要件を満たした日以降の勤務期間を業務従事歴として算定することができます(資格要件の詳細については、児童福祉施設の整備及び運営に関する基準(昭和二十三年十二月二十九日厚生省令第六十三号)第四十三条をご確認ください。)。この場合、「(第四号)学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」に該当するため、○○大学社会福祉学部社会福祉学科卒業時点において、児童指導員の資格要件を満たします。そのため、高齢者福祉施設における生活相談員としての勤務経験も、業務従事歴に該当します。

Q 「児童福祉」の採用試験・選考における「児童相談所(一時保護所を含む。)又は児童福祉施設における業務従事歴」について、児童福祉施設とは何を指しますか。

A 助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター及び子ども家庭支援センターを指します。

A 受験できます。社会福祉士若しくは児童指導員の資格を有する人又は保育士となる資格を有し、都道府県知事の登録を受けている人であれば、事務職として採用された場合でも、児童相談所における相談援助業務経験は、業務従事歴に含みます。

A 受験できません。児童相談所等における業務従事歴として換算できるのは、「相談援助業務経験」のみです。

A 受験できます。

必要な業務従事歴(1級職の場合は直近10年中4年)期間中に、別の資格を取得し勤務した場合でも、1年以上の業務従事歴であれば、通算が可能です。

A 受験できます。「児童福祉」「児童指導」「児童心理」の試験・選考区分については、1年以上の業務従事歴について通算が可能です。

A 受験できません。この場合、直近10年間における業務従事歴が4年に満たないため、受験資格がありません。

Q 直近10年中4年間、児童養護施設において直接処遇業務を経験しました。この場合、1級職の「児童福祉」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できません。児童養護施設は児童福祉施設の1つですが、「相談援助業務」の経験ではないため、「児童福祉」の試験・選考区分は受験資格を満たしません。

この場合、「児童指導」又は「事務(一般事務)」の試験・選考区分を受験できます。

Q 保育所で保育士として直近10年中4年間勤務しました。この場合、1級職の「児童指導」の試験・選考区分を受験できますか。

A 受験できません。この場合、必要な業務従事歴である「社会福祉施設等での相談援助業務又は直接処遇業務」は満たしていますが、児童相談所等における業務従事歴が直近10年中2年以上必要なため、受験資格がありません。

Q 児童養護施設においてボランティアでの直接処遇業務経験が2年間ありますが、「児童指導」の試験・選考区分における「児童相談所等における業務従事歴」に該当しますか。

A ボランティア活動期間については、NPO団体やボランティア団体等に所属して、週20時間以上当該活動に従事し、収入を得ていれば業務従事歴に該当します。

Q 同一期間内に、複数の学校でスクールカウンセラーとして勤務し、心理に関する相談対応を行った経験がありますが、業務従事歴として通算できますか。

A 複数の学校で勤務した場合、労働契約の相手方が同一で、週20時間以上勤務していれば、1つの業務従事歴として算定します。

【例1】○○区教育委員会が募集するスクールカウンセラーに非常勤職員として雇用され、○○区内の複数の学校で週20時間勤務した場合、1つの業務従事歴として算定します。

【例2】同一期間内において、○○県教育委員会が募集するスクールカウンセラーに臨時職員として雇用され、県内の複数の学校で週15時間勤務した経験と、△△市教育委員会が募集するスクールカウンセラーに臨時職員として雇用され、△△市内の複数の学校で週15時間勤務した経験は、合算できず1つの業務従事歴として算定しません。

その他

A 採用試験・選考は当人事委員会が行いますが、採用は各区・組合が行います。

最終合格発表後、当人事委員会は申込時に選択された希望区等を考慮し、合格者を各区・組合に提示・推薦します。

各区・組合は面接を行い、その結果に基づいて経験者【春試験】は7月下旬以降、経験者【秋試験】は12月上旬以降に採用者を内定する予定です。

Q 勤務先に受験することを知られたくないのですが、大丈夫ですか。

A 採用試験・選考において、当人事委員会が勤務先に照会をしたり、勤務先からの問合せに対して申込みの有無等について答えたりすることはありません。

A 定年年齢を60歳から65歳へ引き上げるため、令和5年4月から2年に1歳ずつ段階的な引き上げが行われています。引き上げ期間中の定年年齢は下記に添付の表のとおりです。なお、定年退職日は定年に達した日以降最初の3月31日です。定年退職後は、65歳まで暫定再任用制度があります。

A 60歳に達した日後の最初の4月1日以降は、適用される給料月額の7割が支給額となります。

この記事に関するお問い合わせ先

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください